フライブルク大聖堂 / Freiburger Münster

今回は、フライブルクの町のシンボルともなっているフライブルク大聖堂について紹介します。

フライブルク大聖堂は中世に建てられた、ゴシック様式の聖堂です。正式名称は”Münster Unserer Lieben Frau”(大聖堂・我らの愛しい女性)。名前の通り、キリスト教の聖人の中の、聖母マリアを祀っています。

フライブルク大聖堂は、中世以来の旧市街地のほぼ中心に建っています。

外観

まずひときわ目を引くのは、高さ116mの尖塔です。ここのように尖塔が一本のタイプはドイツに多いそうです。市内にあまり高い建物もないので、かなり広範囲から塔を見ることができます。姫路の人は姫路城を基準に自分の位置と方向を知るそうですが、それと同じように機能しているかもしれません。

ヨーロッパの古い聖堂は大抵、地元で採れる石材を使っているので、それぞれ色が違うのも特徴です。フライブルクの場合は、赤みがかった暖かな色合いが特徴です。

聖堂への入り口は尖塔の真下にあります。聖堂はミサ中でなければ自由に入って見学することができます(塔に上るのは有料)。それでは中に入ってみましょう。あ、入り口周りの装飾も必見です(右写真)。

内部

中に入ると、太い柱によって高い天井が支えられた礼拝堂になっています。窓にはステンドグラスが嵌められ、ゴシック様式の典型的な形態です。

太い柱は上部が枝分かれして、枝が広がるようにして天井に取り付いています。このデザインは、森の民だったゲルマン人がかつて見ていた、巨木のそびえる森の中の空間が反映されていると、何かの本で読んだ覚えがあります。もちろん、構造力学的にも理にかなったものです。

席に座るのも自由なので、しばらくの間じっと座って、礼拝堂の静謐な空気を味わうのもよいでしょう。

歴史

ここで、大聖堂の歴史について触れておきましょう。

建設が始まったのは、フライブルクの町が作られてからあまり経っていない西暦1200年頃ですが、完成は1513年と、約300年もの時間がかかっています。

終わらない工事の象徴のように言われているサグラダファミリアは、実は大したことないのかもしれません。そもそも、大聖堂の建設というのは、できるだけたくさんの信者がそれに関わり、神に貢献したことを記念できるように、あえて長い時間をかけて建設している面もあるのだそうです。

その後、中世・近世・近代を通してずっと、大聖堂が町のシンボル、あるいは町の核であり続けてきました。

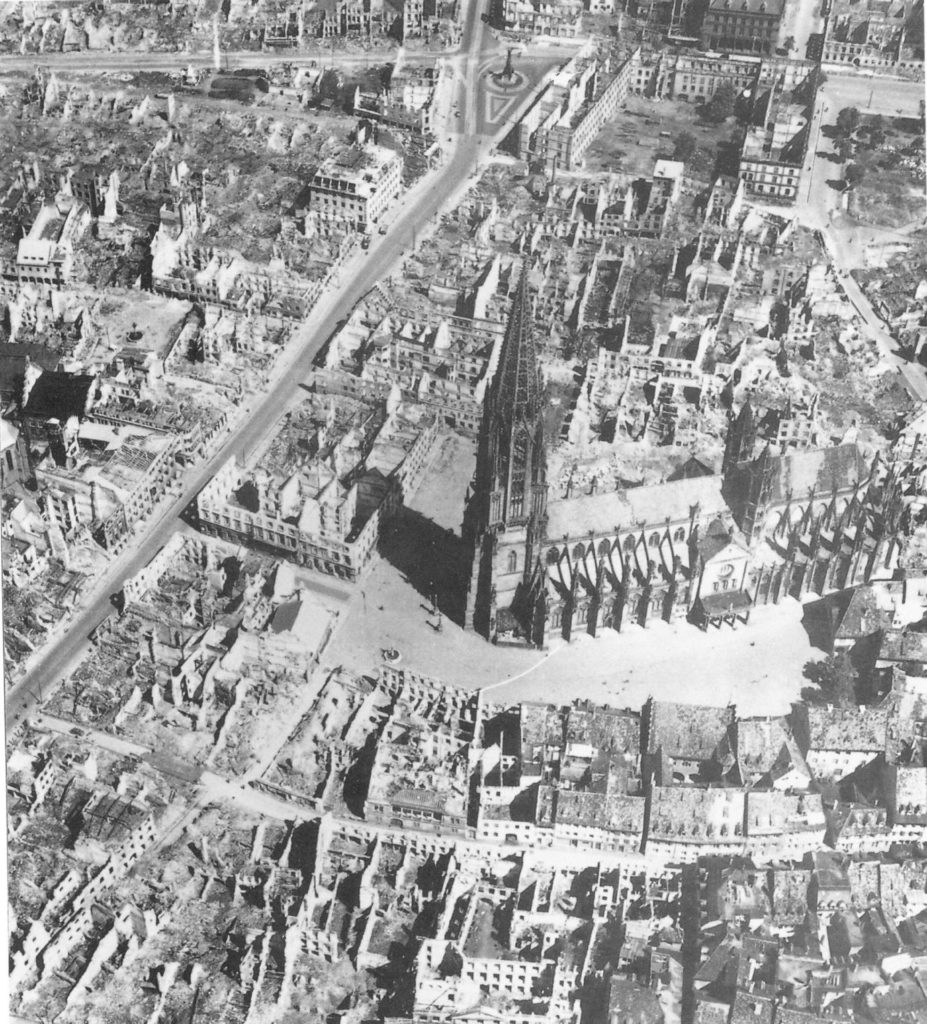

この大聖堂は、実は戦災を受けています。第二次世界大戦中の 年にフライブルク中心部は連合軍の空襲を受け、本体は無事だったものの屋根やステンドグラスなどを損傷しました。周辺の市街地は大損害を受け、旧市街地の大半が瓦礫になっています。

フライブルクにかぎらずドイツの主だった都市は大抵、空襲で中心部を失っていて、戦後に再建された市街地となっています。そのため、例えばイタリアの古い都市に踏み込んだときのような圧倒される感じは味わえない反面、日本人にとっては日常的な、どこか落ち着く雰囲気になっていると思います。

広場

大聖堂の周囲は「マルクト広場(Marktplatz = 市場広場)」という広場になっています。その名の通り、日曜以外の毎朝、マルクト(マーケット)が開かれます。

昼にはソーセージなどの屋台が並びます。ドイツでは町々に名物のソーセージがありますが、フライブルクには「ランゲ・ローテ(Lange Rote)」という種類があります。焼き立ての長いソーセージを二つ折りにし、炒めた玉ねぎと一緒にパンに挟んでいただきます。値段は2ユーロ台でかなりのボリュームがあり、これだけでランチに十分な量でした。

また、この広場で催される最も大きなイベントが、毎年7月に開かれるワイン祭り(Weinfest)です。マイグラスを持ち歩いて近隣産のバーデンワインを飲み比べ、お気に入りの品種や産地を探し回ることができます。ワイン祭りについては、いずれまた詳しくご紹介します。

アクセス

フライブルク中央駅(Freiburg(Breisgau) Hbf.)より徒歩10分

トラム各線 ベルトルズブルンネン(Bertoldsbrunnen)電停より 徒歩3分

コメントを残す